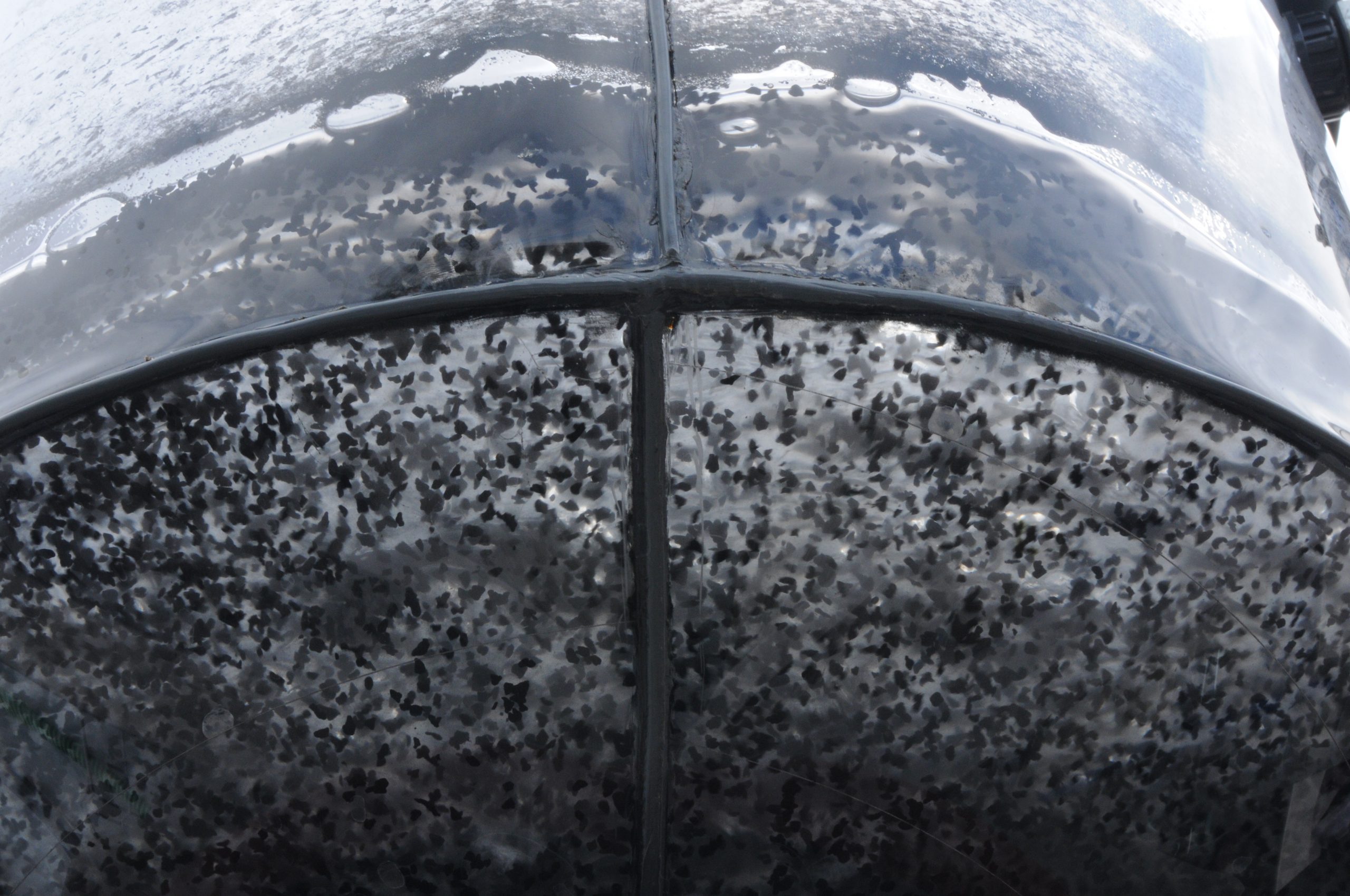

HypoWave+ Stand IFAT München 2022 HypoWave+ Stand IFAT München 2022. Nahaufnahme des Exponats. Foto: Klaus D. Wolf

7. November 2022

Die Nutzung von Abwasser in der Landwirtschaft: HypoWave

Der Klimawandel bewegt die Gesellschaft zum Umdenken. Eine Folge der Klimaerwärmung ist die regionale Wasserknappheit in vielen Teilen der Welt. Da die herkömmliche Landwirtschaft aktuell rund 70 Prozent der weltweiten Trinkwasservorräte beansprucht, müssen sich Bauern und Bäuerinnen neu orientieren und sich auf zukunftssichere Anbaualternativen konzentrieren. Die wassereffiziente Anbauform der HypoWave-Verfahren könnte einen Lösungsansatz bieten. Ist die hydroponische Pflanzenzucht in Kombination mit der Nutzung von Abwasser zur Bewässerung ein vielversprechender Ansatz für die Zukunft?

Die herkömmliche Landwirtschaft ist bedroht

Prof. Sonja Bauer ist Professorin für Vermessung und Geoinformatik an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Außerdem beschäftigt sie sich mit dem Thema der Abwasseraufbereitung. Bereits in ihrem Ted Talk zum Thema der Wasserwiederverwendung zeigt sie, wie Deutschland bereits heute mit Wasserknappheit kämpft. „Die Landwirtschaft ist seit längerem betroffen. Man sieht immer häufiger, dass Flächen aktiv bewässert werden müssen. Die Agrikultur ist ein enormer Wasserkonsument“, stellt Prof. Sonja Bauer fest. Unter anderem Brandenburg und Hessen seien sehr stark von Wassermangel betroffen.

Laut dem Bundesinformationszentrum für Landwirtschaft war es Landwirt*innen bislang möglich, 99 Prozent ihrer Wasserversorgung aus Regenwasser zu gewinnen. Aktuell spürt Deutschland jedoch zunehmend die Auswirkungen der klimabedingten Dürre- und Trockenperioden. Der Niederschlag allein reicht als Wasserquelle für den Anbau von Gemüse und Obst nicht mehr aus. Landwirt*innen steigen gezwungenermaßen auf die manuelle Bewässerung mit Trinkwasser um. Diese erfolgt allerdings oftmals ineffizient, weil viele Liter Wasser verschwendet werden. Das Team der HypoWave-Projekte setzt sich mit dem Problem der Wasserknappheit in der Landwirtschaft auseinander. Die Expert*innen erproben Möglichkeiten und Strategien, die einen ressourcensparenden, sowie artgerechten Anbau von Gemüse ermöglichen. Die Pflanzen sollen so effizient wie möglich gezüchtet werden.

Die ersten Schritte im Projekt HypoWave

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) förderte von 2016 bis 2019 das erste Projekt HypoWave. Ein interdisziplinäres Team untersuchte ein alternatives, wassersparendes und generell ressourcenschonendes Konzept für die Landwirtschaft. Das darin erarbeitete Verfahren basiert auf einer hydroponischen Pflanzenproduktion unter der Verwendung von aufbereitetem Abwasser.

Der Begriff Hydroponik leitet sich aus den griechischen Wörtern für Wasser (Hydro) und Arbeit (Ponos) ab. Es bedeutet „mit Wasser arbeiten“. Bei dieser Anbauform werden Pflanzenwurzeln in Gefäße ohne Erde gesetzt und mit einer Nährlösung versorgt. Dieses Verfahren ermöglicht eine optimale Nährstoffversorgung, die den Pflanzen lebenswichtige Nährstoffe zuführt. Außerdem spart das Prinzip Wasser. Das Team kann nur die tatsächlich gebrauchte Menge an Flüssigkeit ermitteln und zuführen.

Erste Pflanzen sind im Gewächshaus angekommen und werden in unterschiedlichen Nährlösungen herangezogen. Foto von Thomas Dockhorn, TU Braunschweig.

Die Implementierung: HypoWave+

Das darauffolgende, zweite Projekt HypoWave+ setzt an den Erkenntnissen des Vorgängerprojektes an. Ein Team begleitet die Durchführung dabei wissenschaftlich. Das Projekt startete im Februar 2021, endet im Januar 2024 und findet in Weißenberg bei Gifhorn statt . Auf einer Anbaufläche von einem Hektar in einem Gewächshaus sollen jährlich ca. 600–700 Tonnen Gemüse erzeugt werden. Dabei handelt es sich vor allem um Tomaten, Paprika und Blattgemüse.

Das Team setzt sich aus Forschenden diverser Fachrichtungen zusammen. Frau Dr.-Ing. Martina Winker ist Teil der Leitung des Instituts für sozial-ökologische Forschung (ISOE) und die Projektkoordinatorin der beiden Hypowaveprojekte. Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Dockhorn ist Professor an der TU Braunschweig. Er ist für die inhaltliche Projektleitung von HypoWave und HypoWave+ zuständig. Beide verraten uns mehr über die Projekte.

Die Aufbereitung des Wassers in den HypoWave Projekten

Die Pflanzen werden mit gereinigtem Abwasser bewässert. Die Wasseraufbereitung des Schmutzwassers beginnt in drei Abwasserteichen. In diesen Teichen findet man eine hohe Konzentration an Biologie, Botanik und Zoologie in mikroskopischen Maßstab. In diesen Gewässern gibt es also eine hohe Vielzahl an Lebewesen, die so klein sind, dass man sie nur unter dem Mikroskop erkennen kann. Um diese Stoffe dem Wasser zu entnehmen, setzen die Forschenden einen ersten Filter ein. Der Projektleiter Prof. Dockhorn erläutert, wie diese erste Filtrierung abläuft. „Diesen Filter kann man sich wie ein Tuch vorstellen, an dem Rückstände und Tierchen wie ein Plankton hängen bleiben.“ Gröbere Teilchen werden den Gewässern im ersten Schritt entnommen.

Der Aktivkohle-Biofilter

Auf die erste, grobe Reinigung folgt der Einsatz des Aktivkohle-Biofilters. Aktivkohle sind viele kleine schwarze Kohlekörnchen. Die gesamte Kohle hat eine große äußere Oberfläche, an der auch kleine organische Verbindungen absorbiert werden. An den Kohlekörnchen bleiben Stoffe aufgrund der rauen Beschaffenheit heften. Vor einigen Jahren starteten Forscher und Forscherinnen des Projektteams die Entwicklung eines weiteren Verfahrens.

“Wir haben festgestellt, dass wenn man das System der Aktivkohle lange genug betreibt, ein Biofilm auf der Kohle wächst. Dieser Film verstoffwechselt Bakterien, also die organischen Verbindungen, die absorbiert wurden. Dadurch wird neue Kapazität frei. Neue Stoffe können absorbiert werden.” Mit diesem Filter sei das Team auch in der Lage Arzneimittelrückstände abzubauen, so Prof. Dockhorn.

Durch die Verstoffwechselung reinigt sich die Kohle selbständig. Das ist der Unterschied zwischen herkömmlicher Aktivkohle und dem Aktivkohle-Biofilter des HypoWave+ Verfahrens. Eigentlich muss ein Aktivkohlefilter regelmäßig erneuert werden. Das Projektteam jedoch nutzt die Biovariante schon seit Jahren, ohne den Filter einmal getauscht zu haben.

UV-Desinfektion gegen Bakterien, Viren und Pilze

Das Wasser wird aus dem Wasserbecken in ein Ventil und dann in einen Wasserverteiler gepumpt. Das Wasser verteilt sich gleichmäßig auf einer Sandoberfläche und sickert ein. Dadurch, dass es durch die feinen Sandkörner fließt wird das Wasser gereinigt. Es wird an- und wieder rückgespült und hält die letzten feinen Rückstände zurück. Im letzten Schritt wird das Wasser durch eine UV-Desinfektion vollkommen gereinigt.

UV steht für “ultraviolett” und beschreibt eine elektromagnetische Strahlung, die nicht mit dem menschlichen Auge sichtbar ist. Das Licht ist für Menschen unsichtbar. Es strahlt mit kürzeren Wellenlängen als die, die wir als Farben wahrnehmen. Die Anwendung von UV-Licht inaktiviert Viren jeglicher Art sofort und dauerhaft. Auch andere Keime wie Bakterien, multiresistente Erreger oder Pilze werden bei korrekter Bestrahlung abgetötet. „Im Wasser befinden sich diese Schwebstoffe, die die UV-Strahlung absorbieren. Das UV-Licht zerstört sie im Kern und macht die Stoffe unwirksam“, erklärt Prof. Dockhorn. Bei der UV-Desinfektion dringt UV-Strahlung in die DNA der Mikroorganismen ein und zerstört sie in ihrem Inneren. Damit die Desinfektion erfolgreich verläuft, ist es wichtig, dass die Strahlung hoch genug ist. Nach einer korrekten Anwendung ist das Wasser ohne Bedenken genießbar.

Nährstoffe für die Pflanzen: Stickstoff und Phospor bleiben

In Abwasser lässt sich eine Menge Stickstoff und Phosphor finden. Die beiden Stoffe werden in herkömmlichen Kläranlagen aus dem Wasser gefiltert. Für Pflanzen sind Stickstoff und Phosphor Düngemittel und tragen zum Wachstum bei. Würden Kläranlagen diese Stoffe nicht aus dem Wasser entfernen und in Oberflächengewässer einspeisen, gäbe es ein massenhaftes Algenwachstum.

Die Pflanzennährstoffe kann man sich in der Landwirtschaft jedoch zu nutzen machen. Die Schritte, die man sonst unternehmen muss, um diese Stoffe aus dem Wasser zu entfernen sind aufwendig und kostspielig. „55 – 75 Prozent der Kosten einer der Abwasserreinigung in einer normalen Kläranlage entfallen auf die Entfernung von Stickstoff”, sagt Prof. Dockhorn. Das sind Aufwendungen, die mit den Methoden der Wasseraufbereitung bei Hypowave+ nicht nötig sind. Die Stoffe können im Wasser bleiben und das Gemüse düngen. Das spart Kosten, Energie und Zeit.

Hauptfokus: Möglichst wenig Wasser verbrauchen

Die Projektkoordinatorin Dr. Winker erklärt, was sie mit dem Projekt erzielen wollen: „Der Fokus dieser Projektforschung ist ganz klar. Wir wollen möglichst wassereffizient und nährstoffeffizient arbeiten.” Mit der hydroponischen Anbauform soll Gemüse angebaut werden, das mit möglichst wenig Wasser versorgt wird. Im besten Fall führt der Landwirt dem Gemüse nur genau so viel Wasser zu, wie die Pflanze benötigt. Bisher hatte das Team noch mit einem Ablauf zu kämpfen. Dem Gewächs wurde mehr Wasser als benötigt zugeführt. Nach der Bewässerung der Pflanze floß dehalb wieder Wasser ab.

Frau Dr. Winker erläutert, warum den Pflanzen bisher zu viel Wasser zugeführt wurde. “Wir haben bisher kein ausgereiftes hydroponisches System betreiben können, weil wir im ersten Projekt Hypowave dafür nicht die Mittel hatten. Die Systeme sind teuer.” Um finanzielle Mittel so effizient wie möglich zu nutzen, haben sich die Projektpartner selbst um eine Anlage gekümmert. “Unsere Projektpartner der Universität Hohenheim haben eigenständig ein System konstruiert und gebaut. Diese Eigenkonstruktion hat natürlich nicht den gleichen technischen Standard, wie das einer Hydroponik Firma, die diese Systeme serienmäßig auf dem Markt verkauft.” Das sei aber einer der Punkte, an denen das Projektteam im aktuellen, zweiten Projekt HypoWave+ weiter im Hochdruck forschen möchte. Aktuell arbeiten sie daran, einer Pflanze die optimale Wassermenge zuzuführen. Das Team erforscht außerdem, wie sie technische Systeme optimieren können.

HypoWave+: Nachhaltig oder nur wassereffizient?

Neben dem Problem der globalen Verteilung von Wasser und regionalen Wasserknappheiten gibt es weitere Aspekte die man heutzutage beachten muss. Der Kampf dieses Problem ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Landwirtschaft braucht aber Alternativen die sich den neuen Umständen, die der Klimawandel mit sich bringt, langfristig und nachhaltig anpassen. Achten die Forscher und Forscherinnen auch auf andere Aspekte, wie eine generelle ressourcenschonende Vorgehensweise oder zum Beispiel die Nutzung von grünem Strom, statt konventionellem Strom?

Der Anbau von Pflanzen in Gewächshäuser ist grundsätzlich sehr energieaufwendig. “Die Produktion von Gemüse in einem Gewächshaus braucht viel Strom, vor allem in den Wintermonaten. Da benötigt das Gewächshaus mehr Wärme und Licht.” erläutert die Projektkoordinatorin.

Eine energetische Bilanz habe man im diesem Forschungsprojekt nicht im Fokus. „Wir möchten trotzdem eine möglichst nachhaltige Lösung bieten. Ob das am Ende gelingt, hängt von den lokalen Gegebenheiten und den Kooperationsmöglichkeiten vor Ort ab.“

Auf die Landwirt*innen kommt es an

Die Landwirt*innen treffen die Entscheidung schlussendlich vor Ort, aus welcher Energiequelle sie den Strom entnehmen möchten. Diese Entscheidung hängt mit dem eigenen Sinn für Nachhaltigkeit und den Kosten zusammen. Der Preis muss letztlich mit den üblichen Supermarktpreisen konkurrieren können und marktfähig sein. Wenn sich die meisten Bürger*innen das Gemüse nicht leisten können, kann es keine langfristige Lösung für unsere Gesellschaft sein.

Der Salat, die Tomaten und anderes Gemüse, das bei uns im Winter im Supermarkt liegt, wächst in Ländern wie Spanien, Portugal oder Marokko. Viele der Länder, wie zum Beispiel Spanien sind von regionalen Wasserknappheiten betroffen. Dort reicht der Regen allein auch nicht mehr, um Gemüse ausreichend zu bewässern. Für den Anbau werden landwirtschaftliche Flächen extra manuell bewässert. Das sind aufwendige Verfahren, die viel Energie und Trinkwasser in Anspruch nehmen. Man müsse außerdem bedenken, dass dieses Gemüse nach Deutschland geliefert werden muss. Laut Prof. Dockhorn sei der C02 Fußabdruck, bei der Herstellung und Bereitstellung des Gemüses mit den HypoWave Projekten deutlich geringer, als der beim Konsum von Gemüse aus dem Ausland.

Ökonomische Bilanz: Rechnet es sich für Landwirt*innen?

Die aktuelle Lage bedroht die Existenz für viele Landwirt*innen. Für einen großen Teil könnten die Verfahren, die in den HypoWave Projekten erprobt werden, theoretisch die Rettung ihrer Existenz bedeuten. Praktisch kommt das jedoch nicht für jeden Bauern und jede Bäuerin in Frage. Wer das hydroponische System und das aufbereitete Abwasser später nutzen möchte, muss tief in die Tasche greifen und investieren. Die Wasseraufbereitungsanlagen, das Gewächshaus und all die weiteren notwendigen Anschaffungen sind teuer.

Das Projekt Hypowave plus stellt die wissenschaftliche Begleitung. Eine finanzielle Unterstützung erhalten die Landwirt*innen aber nicht. Die Kosten für die Anschaffung der Systeme muss jeder selbst tragen. Die Wirtschaftlichkeit der Landwirt*innen muss unabhängig vom Forschungsvorhaben gegeben sein. Der Bauer muss entweder einen breiten finanziellen Rahmen aufweisen oder kreditwürdig sein. Frau Dr. Martina Winker ist trotzdem zuversichtlich: „Wir sind uns sicher, dass es sich in dem Fall, den wir aktuell betreuen, ökonomisch rechnen wird. Der Bauer würde das sonst nicht machen.“ Die Projektleiterin und Ihre Kolleg*innen geben alle Informationen, die man zur Durchführung benötigt, an die Landwirt*innen weiter und schulen sie. Das Team sei sehr transparent mit möglichen Kosten und Einnahmen. Entscheiden müsse dann jeder für sich, ob sich das für ihn oder sie lohnt.

HypoWave+ deutschlandweit? Die Übertragbarkeit auf andere Standorte

Der aktuelle Projekt wird in einer kleinen ländlichen Gemeinde Weißenberge durchgeführt. “Dort gibt es hauptsächlich Haushalte und kleine Betriebe, wie beispielweise eine Bäckerei. Hier gibt es kein industrielles Abwasser, das eingespeist wird und eventuell das restliche Abwasser verunreinigt.“ erklärt Frau Dr. Winker. Lässt sich das Projekt, überhaupt auf andere Standorte in Deutschland übertragen, wenn es sich um eine Zone handelt, in der kein Gefahr herrscht, dass das Abwasser stark belastet ist? Auch industrielles Abwasser sei kein Ausschlusskriterium. Man könne jedes Wasser säubern, es sei nur eine Frage des Aufwands. Die Projektforscherin glaubt nicht, dass es ein grundsätzliches Ausschlusskriterium für ein Anwendungsbeispiel gibt. Viel mehr komme es darauf an, wo es auf Grund von schlechten Bodenbedingungen oder Wasserknappheit notwendig wird.

Wird sich HypoWave+ durchsetzen?

Fakt ist, dass die Landwirtschaft deutschlandweit umdenken muss. Es existieren Rahmenbedingungen, die beispielweise je nach Region und regionaler Wasserknappheit vorgibt, wie viel Grundwasser Wirt*innen in den nächsten 10 Jahren entnehmen dürfen. Laut der Projektkoordinatorin wissen viele jetzt aber schon, dass sie mit Sicherheit einen höheren Verbrauch haben werden. Bäuerinnen und Bauern suchen deshalb eine Alternative, mit der sie auch in Zukunft weiter Landwirtschaft betreiben und Erträge erzielen können.

“Wir verstehen dieses Konzept als eine Möglichkeit, wie man unter Wasserknappheit neue landwirtschaftliche Formen in Deutschland etablieren und erproben kann und wie ein Beitrag von Abwasserwiedernutzung aussehen kann“, fasst Frau Dr. Martina Winker zusammen. Die fortschreitende Wasserknappheit wird in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Die Wichtigkeit des Projekts Hypowave+ steht demnach außer Frage. Jedoch steckt die Abwassernutzung in der deutschen Landwirtschaft noch in den Kinderschuhen. Ob sich das Verfahren etabliert, wird sich erst mit der Zeit zeigen.